Por: Jaimar Marcano

¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé.

Pero si trato de explicárselo a quien me lo pregunta, no lo sé.

San Agustín, Confesiones, XI.

La unidad entre el cine documental y el cine de ficción latinoamericano es un viaje amazónico, con unas fronteras diluidas por las razones que ofrecen la vastedad territorial y temporal. La ficción y la no ficción suramericana resuelven un salvaje paisaje tropical, un matrimonio casi consentido, casi feliz, pero honesto.

En Latinoamérica cometimos juntos el parricidio de aquel cinéma vérité1 , término hoy en desuso por la ola de posverdad2 extrapolada a la atmósfera cinematográfica en los predios de la industria, y abrazamos la paternidad del realismo mágico3 para contar historias. Esa posverdad, entendida como una hibridación accidentada de lo verdadero y lo verificable, en conjunción con lo adulterado e imaginado -que se exige aparentar más verdad que los mismos hechos- , encuentra su punto de inflexión entre las retóricas del nuevo autor y el nuevo espectador, quienes se enfrentan a un duelo de lo mediático, lo objetivo-subjetivo, lo consciente-inconsciente. Nos emancipamos de un paterfamilias y nos cobijamos en otro camino patriarcal, que termina siendo postmoderno, autorreferencial, y lleno de códigos que nos otorgan sensaciones hogareñas. El meollo de nuestro tiempo se halla en una ficción que debe parecer verdadera, y en una realidad que, al ser documentada, debe cumplir con dosis de invenciones y fantasías para preparar la garganta, para bajar el trago.

Así es el caribe y así es el cine venezolano: una parábola insólita a la que le toca ser sincera, pues mentir amerita honores presupuestarios que no alcanzamos. En ese acostumbrado evento doméstico nos corresponde asistir, almorzar, espectar, contestarnos, y rebelarnos. Para eso está la familia, después de todo.

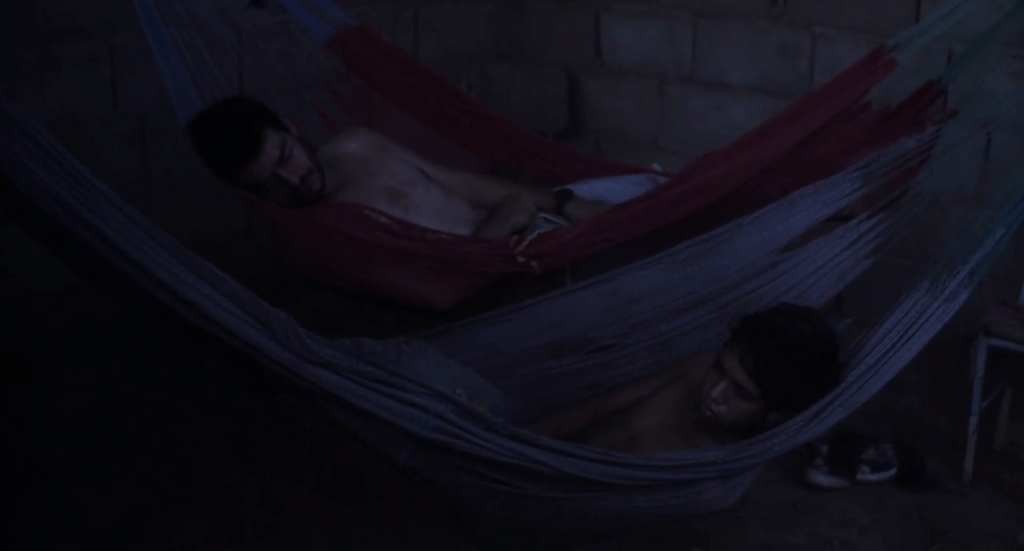

Me refugio en La Familia (2017) y sus parábolas. En mi condición de mujer, admiro la primera osadía realismo mágica de la película: un padre que aún en las condiciones más adversas jamás abandona a su hijo. Estadísticamente hablando, aunque son las mujeres en Venezuela quienes representan el mayor porcentaje de jefaturas de familias monoparentales, Andrés ejerce una paternidad difícil de encontrar, una rara avis local. Es un padre que está dispuesto a todo, menos al abandono, y opta por emprender un tortuoso camino con la esperanza de absolver a su hijo del desastre. Sí, «esperanza», eso dije. Sin ánimos de increpar a Gustavo Rondón Córdova, su director, de cualquier síntoma de autoayuda en su relato, en La Familia transcurre una esperanzadora relación padre-hijo, sostenida por el contundente hilo de las miradas que intercambian fijamente durante toda la película. Andrés y Pedro no saben tocarse, no saben hablarse, y mucho menos pueden entenderse. No obstante, se dedican una contemplación recíproca y combativa. Es la escala mínima que se esperaría de una relación filial: «mírame», lo demás lo resolvemos en el camino.

En una lectura psicosocial4, si la madre protagoniza las nociones de vitalidad hacia el hijo, expresadas tanto en ideas, estéticas y formas del deseo, y desaparece primero en el horizonte, entonces la herida del devenir de los suyos se avecina rasgada y devastadora. Sin la madre no hay grito ni palabras y solo queda el vector de la ley sin ratificarse: el padre. La ausencia materna se convierte en una guerra avisada, una donde nadie quiso nunca ser un soldado. En La Familia es el padre quien encarna a Kronos, el tiempo cronológico y secuencial de los hechos, y a Kairós, el tiempo del instante en cualidad intuitiva. Andrés, con su escaso radio de acción y amplia osadía, es la oportunidad de Pedro de ordenar sus decisiones y sensatez en el pasado, el presente, y el futuro. Es el padre quien gesta el tiempo, implacable y tiránico, y para Pedro, quien corre el riesgo de ser atrapado por la agresividad de la coyuntura. Muy probablemente, si preguntáramos a quienes paternan si son conscientes de esta sentencia, responderían en el mismo tono de las Confesiones de San Agustín: si trato de explicárselo a quien me lo pregunta, no lo sé. En estos términos, La Familia es uno de esos relatos que no admite abrir la obsoleta cháchara sobre qué sería el cine social, el cine documental o la no ficción. Es una película que requiere expulsar la idea del género para abrir las preocupaciones sobre lo que se cuenta, despojados de una visión secular. Como espectadores, hay que permitirse también el derecho a truncar los géneros cinematográficos libremente.

No es vanidad que la película empiece con una algarabía infantil en solitario. Una manada de niños, tan descamisados como desprotegidos, se entretienen en una incipiente mezcla de masculinidad reforzada por los empujes y el natural deseo de querer jugar. Los unen las tardes sin actividades escolares y ningún asomo de supervisión. Las primeras secuencias están dedicadas a la juventud en una azotea desolada y una fiesta gris. Los chicos se aturden entre sí, se buscan, se repelen. Uno de los amigos de Pedro (es lo más cercano a un amigo que podría tener) le demuestra su aparente hombría en el olor de sus dedos. Juegan diciendo «muere, muere» y continúan empujándose. No es sino hasta diez minutos después de avanzada la historia que alcanzamos ver el rostro del padre. ¿A quién culpamos, al reggaeton?, parece una respuesta demasiado sosa y fácil.

“Los rotos no pedimos demasiado”, diría Anne Sexton, y estoy segura de que Pedro, hijo de la hostilidad, de la peor crisis económica y social que le cayó encima a su país años antes de que fuese él mismo arrancado de su cordón umbilical, no pide demasiado. De hecho, Pedro no pide nada porque no sabría cómo hacerlo. Seguramente, para alguien de la edad y la historia de Pedro, sentirá que ya ha vivido todo lo que debe vivir alguien en su contexto social. Es aquí cuando convendría saber qué tanto tiempo tenemos para saber cómo podríamos salvar la vida de un niño que ha vivido situaciones traumáticas inenarrables. Habría que calcular, también, en qué consiste salvar el tiempo para un padre y un hijo en una odisea dolorosa.

Según Rízquez: «el tiempo, para un niño pequeño, pasa muy emocionalmente; por consiguiente, el concepto que él tiene del tiempo cronométrico que nosotros usamos, no es el que como adultos vamos a observar. Para nosotros, generalmente, dos medias horas son parecidas; para un niño son muy distintas dependiendo de si está recibiendo impresiones placenteras o displacenteras; asimismo, todo se le hace extremadamente largo cuando tiene que esperar. Justamente, una de las diferencias más notables que existen entre ser maduro y ser inmaduro, consisten en que el ser humano sabe esperar y el ser inmaduro no puede esperar»5 (1975).

No existe exactitud matemática en la comprensión de asuntos familiares. En algún ministerio social, alguien podría estar sacando la cuenta de cuántos Pedros y cuántos Andrés están haciendo su vida a un lado para escapar de una situación de la cual, en raíz y fondo, no tienen la culpa. Pedro asume su rol de inmaduro y se impacienta por el padre que no llega, el padre que le garantiza el bienestar, la cuota mínima de afecto que le ha sido concedida en la vida. Andrés no tiene tiempo para esperar que la patria y la justicia social lleguen, o que el sistema educativo formal eduque a Pedro en todo lo que él no tiene tiempo de enseñarle. Nadie puede maternar a Andrés ni a Pedro y esa porción inhóspita de tierra que les corresponde como patria es un cuchillo filoso para sus gargantas. La figura paterna es la única fórmula de oxígeno en el desierto que ambos viven y deberán llegar a los confines de alguna frontera para aprender cómo se cuida y se abona. Así es la paternidad de Andrés, una bonanza fértil en el desierto, donde lo único que importa es el tiempo del padre y el tiempo del hijo. En esa aridez donde nada puede sembrarse, La Familia es un hondo riego que no se resigna, a pura conmoción, a mucha honra.

- También llamado cine de realidad o cine verdad. En palabras de Glauber Rocha: «Es un tipo de película en el que se usa mucho el sonido, entrevistando personas, personajes, y recogiendo sonidos de la realidad, fotografiando de una forma directa, procurando captar el mayor realismo posible, de ahí la palabra verdad; o sea, un tipo de documental que, a través del sonido y de la imagen, busca reflejar una verdad, una realidad.» Rocha, G. La revolución es una eztétyka, (2011), Seix Barral Ediciones.

↩︎ - Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Diccionario de la lengua española, 23.ª, [versión 23.7 en línea]. ↩︎

- Término utilizado para definir la corriente literaria del siglo XX, acuñado por primera vez por Arturo Uslar Pietri, quien lo definió en su libro en su libro Letras y hombres de Venezuela, (1948), Editorial Mediterráneo, como «Una adivinación poética o una negación poética de la realidad. Lo que, a falta de otra palabra, podría llamarse un realismo mágico». El autor explora el génesis de este término nuevamente en Godos, insurgentes y visionarios, (1986), Editorial Seix Barral, Colección Biblioteca Breve, pp. 133-140; para decir «En los latinoamericanos se trataba de un realismo peculiar, no se abandonaba la realidad, no se prescindía de ella, no se la mezclaba con hechos y personificaciones mágicas, sino que se pretendía reflejar y expresar un fenómeno existente pero extraordinario dentro de los géneros y las categorías de la literatura tradicional.» ↩︎

- Barros, M. (2018), La madre. Apuntes Lacanianos. Grama Ediciones. ↩︎

- Rízquez, F. (1975). Conceptos de psicodinamia, p48. Monteávila Editores.

↩︎